腸プラスの生活

腸プラスの生活 ぬか玄 便秘 に効果あり?自然なお通じを促す玄米の力と飲み方

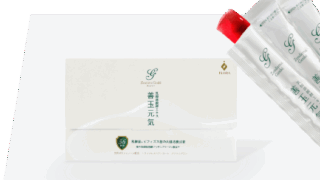

ぬか玄 便秘 に効果あり?自然なお通じを促す玄米の力と飲み方について紹介します。ぬか玄は、便秘解消の目的で利用しているユーザーから非常に高い評価を得ている健康食品です。特に、便秘薬のような強い作用ではなく、玄米由来の豊富な栄養素と食物繊維で...

腸プラスの生活

腸プラスの生活  腸プラスの生活

腸プラスの生活  腸プラスの生活

腸プラスの生活